Alla scoperta dei Ticinesi che crearono l’umanesimo

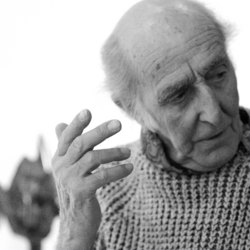

Prima maestri Comacini, poi Campionesi. Artigiani e artisti assieme. Fu anche la loro concezione del lavoro, a condurre il medioevo verso l'umanesimo. Li mosse il desiderio di donare, all’umanità, opere d’arte che durassero.

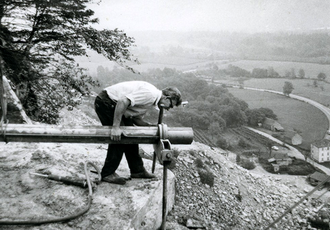

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Il medioevo fu un tempo senza un confine fra mestiere e arte in cui anzi era l’artefice del primo, cioè l’artigiano, a descrivere la seconda: l’arte.. Non si sa se il loro nome originario derivi da Como o da “cum machines”, nel senso che per sollevare le loro opere usavano gru, argani o altri marchingegni. Di sicuro la zona da cui provenivano era quella, i laghi lombardi, cioè quel concetto di Como allargato che comprendeva il Canton Ticino, tanto che poi nell’evolversi il loro nome divenne Maestri Campionesi, definendo un cuore ben preciso come provenienza, il Lago di Lugano.

Ciò che è certo invece delle arti dei magistri Comacini-Campionesi è che dall’ottavo al tredicesimo secolo furono fra i principali motori della rivoluzione artistica ed architettonica europea. La scrittura di questi artigiani-maestri era sulla pietra, materia inanimata che resero soffio artistico intuendo una profondità ed un vuoto capaci di narrare e dando un “movimento” allo sguardo dell’uomo che nel passaggio fra romanico e gotico fu portato in alto. Lassù.

Lasciando da parte le righe descrittive da “Garzantina” che con la vita reale c’entrano poco, ciò che stupisce è come la concezione del bello di questi “maestri” possa esser nata in una realtà “cruda” come quella medioevale.

Al di là dell’iconografia fiabesca del c’era una volta di Shrek, quando descriviamo l’uomo attorno all’anno mille stiamo disegnando una società lacera, affamata, sporca e violenta in cui la vita media era sotto i 40 anni e in cui metà dei bambini moriva prima dei 5 anni. Mentre le campagne erano soggette ad ogni sopraffazione, le città erano ricettacolo di pestilenza e cloache a cielo aperto, tanto che ad annunciarle, chilometri prima dell’incontro con una architettura quasi interamente di paglia, fango e legno, era l’odore putrido.

Allora i laghi erano acqua, montagna e selva, giusto qualche realtà cittadina ma soprattutto lungo le rive pugni di case, legno e poca pietra, unità assai indifese, perché attorno all’anno mille l’arbitrio era la legge.

I più forti vincevano sempre, tanto che la formazione delle signorie, fra cui i Visconti per quel che riguarda la zona, furono semplicemente l’attenuazione di questa instabilità attraverso una “forza” delegata ma a puro uso e consumo dei commercianti e degli artigiani, in una società in cui gli unici ad essere garantiti erano coloro che producevano (con qualche eccezione tipo le confraternite e le opere pie) ma fino ad un certo punto perché le frequenti pestilenze, come la sfiga, non conoscevano barriere di censo.

Insomma, quella medioevale era una società analfabeta ed ignorante per la quasi totalità, dove la denutrizione e le malattie dei molti erano la costante e il sopravvivere l’unico interesse e questo era il terreno su cui edificarono la loro arte i maestri comacini, che ad un certo punto passarono dal sopravvivere al rappresentare attraverso la pietra.

Questi “magister” erano essenzialmente dei nomadi che portavano l’“arte” in ogni luogo venisse richiesta.

Quale

fu il primo mezzo di mediazione scelto dai maestri comacini è difficile da dire,

anche se, probabilmente fu semplicemente il fatto che si ponevano l’orizzonte

di fare cose belle, eleganti, secondo il loro genio estetico capaci di

meravigliare quella umanità lacera, spinta innanzitutto a sopravvivere, che

nonostante i bisogni primari, intorno all’anno mille, accettò di stupirsi. “La

bellezza è la meraviglia delle meraviglie” diceva Oscar Wilde.

Andrebbero scoperte le opere sulla pietra medioevali che scaturirono dal genio comacino-campionese, ce ne sono tante sul territorio di allora, a partire magari dai monumenti di Milano, o molti verso il ducato di Venezia o giù, verso l’Emilia ma per stupirsi non servono far chilometri e passare il confine, basta alzare il capo a scoprire i capitelli delle opere romaniche che ancora vestono il Cantone, a leggere il fulgore innegabile di tanto genio capace di annunciare all'umanità un Rinascimento che poi, inesorabilmente, venne..